メニュー

- 融資

資金繰りが厳しい企業の特徴&対策|資金調達の方法について

資金繰りが厳しいとは、手元の資金が不足している状態です。

赤字経営が続くと社会的信用が低下してしまいますので、早めに対策を講じるべきです。

では何から始めていきましょうか。

なぜ資金繰りが厳しいのかといった現状把握をし、状況に合わせて適切に対処していきます。

資金繰りが厳しい企業がすでに融資を受けている場合は、銀行にどう対応していくかもご説明します。

資金繰りが厳しい企業の特徴や対策、また資金調達の方法について、お伝えします。

なぜ資金繰りが厳しいのか

「なぜ資金繰りが厳しい状態にあるのか」「なぜこのような現状になってしまったのか」という原因を突き止めます。

事業がうまくいっていても資金繰りが厳しい企業はありますので、まずは正しく現状把握をしていきましょう。

- 手元にあるお金が少ない

- 赤字が慢性化している

- 急激に売上が伸びた

- 在庫過多や大幅な値下げ

手元にあるお金が少ない

販売業やサービス業をしていると、販売した商品の入金に時間がかかる場合があります。

入金に時間がかかると手元にお金がない状態なので、資金繰りが厳しくなっていきます。

また売掛金と買掛金のバランスが悪く、管理ができていないと資金繰りが厳しい状態となりますので、支払いや回収のサイクルを適切に把握できているかを確認してみましょう。

手元にあるお金が少ないと、トラブルが起きた時などの対応が遅れ、さらに状況を悪化させてしまう恐れがあります。

赤字が慢性化している

収益と損失を比較した時に、損失の方が大きくなっていると経営は赤字となります。

シンプルな計算式ではありますが、売上から経費を引いて、残った分が利益となります。

売上を伸ばすのはもちろん大切ですが、経費を削減するという方法でも利益を増加させられます。

また利益そのものだけでなく、利益率についても考えてみましょう。

売上があっても利益率が低ければ、資金繰りが厳しくなってしまいます。

急激に売上が伸びた

売上が伸びるのは喜ばしいですが、資金繰りという観点では注意すべき状態です。

会計処理上は売上が伸びたとしても、現実的にすぐに現金が手に入るわけではありません。

支払期限と入金のサイクルがズレて、手元の現金が少なくなってしまわないようにしましょう。

また売上が増加したからという理由で、過度な設備投資をすると売上が平常に戻った時に後悔してしまうかもしれません。

在庫過多や大幅な値下げ

売上が低下すると、多くの在庫を抱えている状態となります。

在庫が多いと保管の維持費にコストがかかり、商品価値は下がっていきます。

早く売りたい一心で値下げに踏み切ると、利益率が低下していきます。

売れない商品を在庫として抱え続けるよりは良いかもしれませんが、利益率が低い状態で赤字経営が続くのは望ましい状態とはいえません。

資金繰りが厳しい時の注意

資金繰りが厳しい時は、どうにか現状を脱却しようと対策をとろうとします。

どう対策をとっていくべきか考える前に、やってはいけない注意点を確認しておきましょう。

- 支払いの優先順位を間違えない

- 借入先を検討する

- 安易に融通手形を発行しない

- 税金を滞納しない

支払いの優先順位を間違えない

資金繰りが厳しい時には、支払いの優先順位を考えなければいけません。

会社を倒産させないために、以下のような優先順位を覚えておきましょう。

- 約束手形や小切手の支払い

- 従業員の給与

- 毎月の諸経費

- 法人税や社会保険料などの税金

- 銀行からの借入返済

銀行からの借入返済の優先順位を高く考える方がいますが、「返済スケジュールを相談する」「救済手段を活用する」などして対応します。

手形系の支払いがあれば優先させ、従業員へモチベーションが下がらないよう給与をきちんと支払います。

税金の支払いも重要となりますので、優先順位を間違えないようにしましょう。

借入先を検討する

資金繰りが厳しくなると、なんとか資金を調達したいと考えるものですが、借入先は慎重に検討しなくてはいけません。

消費者金融や商工ローンからの借入は避けるようにしましょう。

「金利が高いローンに手を出さざるを得なかった企業」と判断され、経営が非常に困難な状態であると推測されます。

これらの機関から借入を行うと、将来的に銀行や信用保証協会、日本政策金融公庫から融資を受けるのが難しくなります。

安易に融通手形を発行しない

融通手形とは、取引の実態がないのに資金調達のために振り出されるもので、不正な手形利用です。

すぐに資金調達ができる良い方法だと思われがちですが、返済ができないと信頼を失う可能性がある危険な手段です。

資金繰りが厳しい企業が検討する方法であり、当面をしのぐだけの方法にすぎません。

安易に融通手形を発行しないようにしてください。

税金を滞納しない

資金繰りが厳しくなると、つい後回しになってしまうのが税金の納付です。

法人は多くの税金を納めていますが、だからといって滞納してしまうと延滞税が課せられてさらに負担が大きくなってしまいます。

健康保険料を滞納してしまうと、従業員が公的保険料の適用を受けられなくなる可能性があります。

滞納しないようスケジュールを確認し、資金を準備しておくようにしましょう。

資金繰りが厳しい時の対策

法人として資金繰りが厳しい時は、以下のような対策をとっていきましょう。

- 原因の解明

- 売上アップを目指す

- 無駄な経費を削減する

- 資金繰り表を作成する

- 遊休資産を手放す

- 法的再建を検討する

- M&Aを検討する

原因の解明

資金繰りが厳しくなってしまう原因をいくつかお伝えしましたが、当てはまるものはありますか?

まずは「なぜ赤字が続いてしまうのか」という原因を突き止めるのが先決です。

原因がわからないまま資金調達をしても、その場しのぎの対策にすぎず、また同じように資金繰りに悩む可能性があるためです。

決算書や収支表を確認し、赤字の原因を特定するところから始めてみましょう。

売上アップを目指す

シンプルではありますが、利益を生み出すには経費よりも売上が高い状態を継続させなければいけません。

- 過剰な在庫を抱えないように販促方法を変える

- 利益率の高い分野に注力する

- 発注サイクルの見直しを行う

- 仕入れ価格を交渉する

また入金サイクルが遅く、現金が手元にないという状態であれば、入金サイクルを短縮するための交渉を行うと状況改善への第一歩となるでしょう。

無駄な経費を削減する

もし無駄な経費があれば、徹底的に削減していきましょう。

経費が削減できれば、売上をアップさせずとも利益をアップさせられます。

消耗品や備品、接待交際費などをすでに削減しているのであれば、固定費にも目を向けてみましょう。

ITツールの導入など業務を効率化させれば残業代を減らせますので、人件費の節約になります。

広告費や宣伝費といった事業の売上に直接的に関わるものは、削減しすぎないよう注意しましょう。

資金繰り表を作成する

資金繰り表で毎月の収支の流れを確認していくと、手元資金の不足が予測できるようになります。

「入金サイクルは適切か」「何かトラブルは起きていないか」と、現状を正しく把握できているでしょうか。

せっかく資金繰り表を作成しても、他人に丸投げになっているようでは資金繰り表を活用しきれていません。

必ず事業者や経営者が目を通し、健全な経営を維持できるよう努めていきましょう。

遊休資産を手放す

現在使用していない、土地や建物、設備はないでしょうか。

遊休資産となっているものには、固定資産税がかかる場合があり維持するだけでもコストがかかるものがあります。

これらを売却すれば維持コストの削減になるだけでなく、お金を得られますので資金繰りが改善します。

法的再建を検討する

自力での再建が厳しい状態となれば、法的再建を検討していきます。

日本の法律で定められた法的再建の方法には、以下のような選択肢があります。

|

民事再生 |

民事再生法に基づく裁判手続き 破産を回避し、事業の継続、経営再建を目指す法的手続き |

|

会社更生 |

会社更生法に基づく裁判手続き 裁判所主導で更生計画を策定し、事業の再建を図る |

|

特別清算 |

会社法という法律に基づくもの 裁判所の監督下で行われる清算手続き |

|

破産 |

破産法という法律に基づくもの 会社を清算する清算型の倒産手続き |

民事再生と会社更生は事業を再建させるための「再建型」、特別清算と破産は事業を終結させる「清算型」があります。

M&Aを検討する

M&Aとは、Mergers and Acquisitionsの頭文字をとった言葉で、企業の買収や合併、事業統合等を表す言葉です。

他の会社に、会社そのものや事業の一部を買い取ってもらって、資金繰りを好転させようとする方法です。

資金と引き換えに、会社や事業を第三者へ引き渡しますので、従来のように経営ができなくなる懸念があります。

しかし従業員の雇用を維持できるといったメリットがあります。

そもそも買い取ってくれる企業が現れるかという点も問題となりますので、M&Aを検討しているのであれば税理士や弁護士に相談するといいでしょう。

融資を受けている銀行への対応

すでに融資を受けている銀行がある状態で、資金繰りが厳しくなってきたらどう対応すればいいのでしょうか。

銀行への融資返済よりも優先順位が高いものがあるとお伝えしましたが、放っておいていいという意味ではありません。

融資を受けている銀行があれば、以下のような話合いをしていきましょう。

- 返済スケジュールの相談

- 借入の一本化を検討

返済スケジュールの相談

融資の返済ができなくなったら、まずは返済スケジュールを相談してみましょう。

例えば、「返済が困難になった特定の期間だけ、約定返済額を減額する」という対応が可能かもしれません。

例えば、「翌年以降の返済額を増額する」「最後の返済時に上乗せをする」というような、柔軟な対応が期待できます。

ただしこのようなリスケジュールをすると、「今後の借入が厳しくなる」「金利が高くなる」というデメリットもありますので覚えておきましょう。

借入の一本化を検討

複数の借入先がある場合には、一本化を検討していきましょう。

一本化すると返済の見通しが立てやすくなり、管理がしやすくなるというメリットがあります。

手数料の負担を少なくできますので、コスト面でも借入を一本化すべきだといえるでしょう。

一方で、返済期間が長くなる、返済総額が増えるといったデメリットがありますので注意しましょう。

資金繰りが厳しい時の資金調達方法

資金繰りが厳しい企業は、無謀な資金調達をすべきではありません。

以下のような資金調達方法を検討してみましょう。

- 日本政策金融公庫の資金繰り支援

- 助成金や補助金を申請する

日本政策金融公庫の資金繰り支援

資金繰りが厳しい時には、日本政策金融公庫の資金繰り支援として行っているセーフティネット貸付を検討してみましょう。

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付には、以下のような種類があります。

|

経営環境変化対応資金 |

社会的・環境的な要因により業績が悪化している方 |

|

金融環境変化対応資金 |

金融機関との取引状況の変化により資金繰りが悪化した方 |

|

取引企業倒産対応資金 |

関連企業の倒産に伴い経営に困難が困難に陥った方 |

助成金や補助金を申請する

政府や自治体により、助成金や補助金を申請して資金繰りを良くするという方法があります。

要件を満たしているものがあったとしても、仕組みを知らなければ申請できないままに終わってしまいます。

助成金や補助金は返済義務のない資金となりますので、該当するものがあれば申請すべきです。

助成金は主に厚生労働省、補助金は経済産業省が関係していますので、管轄省庁および各自治体のサイトで調べてみましょう。

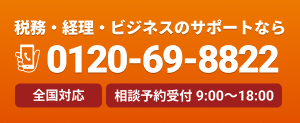

資金繰りが厳しい時は税理士に相談を

資金繰りが厳しい時は、税理士に相談をすると解決の糸口が見えてくるかもしれません。

税理士は、以下のような相談をお受けできます。

- 資金繰り表のアドバイス

- 借入先の一本化や変更

- 補助金や助成金の情報提供

- 融資制度のサポート

税理士に相談すると費用がかかりますが、税理士がついていれば経営者の負担を軽減できます。

経営者は、赤字の時こそ経営に専念すべきです。

資金繰りが厳しい企業であっても、赤字から黒字化させられる可能性はあります。

何をすべきか、何から始めるべきか、という細かな戦略を税理士と考えていきましょう。

‐免責事項‐

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。

全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上

税理士法人松本の強み

- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス

- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能

- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績

- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます

30秒で完了かんたん税務調査リスク診断