メニュー

- 融資

設備資金の融資を受けるには?運転資金との違いや注意点、日本政策金融公庫の融資についても解説

事業を拡大しようと考えている事業者の方や、創業準備を進めている方で、予想以上に設備資金が必要になると感じている人は多いのではないでしょうか。

設備資金が自己資金で足りない場合は、金融機関からの融資を検討することと思います。

本記事では、設備資金として融資を受ける場合の基本知識や利用できる金融機関、注意点などを詳しく解説します。

また、創業融資を受けたい方や初めて融資を受ける場合に有効な日本政策金融公庫の融資制度についても説明していきますので、ぜひこの記事を参考に、設備資金の融資について理解し、自社の設備投資を成功させましょう。

設備資金とは

そもそも設備資金とは、企業が事業運営に必要な設備を購入するための資金を指します。

たとえば、不動産を購入したり、機械設備を購入したりする場合など、基本的には事業の基盤となる固定資産を取得するために使われる資金です。

いずれも金額が比較的大きく、長期的に使用するものであるのが設備資金の特徴です。

設備資金が必要になるケース

設備資金の主な費用項目は以下の通りです。

- 土地・建物、店舗、車両、機械の購入

- 建物の賃借に係る敷金・保証金・権利金

- 事務所や店舗内の設備や備品(パソコン・コピー機・事務用品など)

- 無形資産(ECサイト構築や自社ホームページ作成費用など)

- 店舗や事務所の改装費 など

たとえば、飲食店を開業するにあたって、店舗を借りるための物件の敷金や保証金、内装や外装工事費用、店舗のホームページ制作費などが設備資金に該当します。

これらの項目は、基本的に貸借対照表の「固定資産」の欄に計上されるもので、事業の将来のために使う資金です。

運転資金との違い

創業時に必要な資金としては、設備資金の他に運転資金がありますが、設備資金と運転資金の大きな違いは継続的に必要なお金かどうかです。

設備資金が一時的に必要になる資金であるのに対し、運転資金はランニングコストとも呼ばれる、企業が事業を続けていくために継続して発生する資金となります。

基本的には損益計算書の「費用」の欄に計上されるもので、運転資金の主な費用項目は以下の通りです。

- 買掛金の支払い

- 商品の仕入れ代金

- 広告宣伝費

- 人件費

- 事業所・店舗の光熱費、家賃、通信費

- 外注費 など

設備の導入には融資制度を活用しよう

事業を行うにあたって、最新の設備や大型の設備を導入するためには、多くの資金が必要になりますよね。

事業者の多くは、設備を導入する際に金融機関で受けられる融資を利用します。

しかし、事業計画や返済計画をしっかりと立てなければ、融資を受けられなかったり、仮に融資を受けられたとしても、利益を上げられず返済が滞ってしまったりする恐れがあるのです。

設備資金の融資について詳しく説明しますので、事業を継続していくためにも融資制度について把握し、計画を立てていきましょう。

設備資金の融資を受けられる場所

設備資金の融資は、主に以下の金融機関に相談できます。

- 銀行

- 信用金庫

- 日本政策金融公庫

基本的にはどの金融機関でも設備資金融資は取り扱っているため、まずはメインバンクに相談するのが望ましいですが、創業融資を受けたい方や初めて融資を受ける場合には、日本政策金融公庫がおすすめです。

日本政策金融公庫の設備資金の調達に使える融資については、後ほど詳しくご説明します。

設備資金の返済期間

設備資金は企業の基盤を強化するとともに、長期間にわたって収益を生み出す能力があることから、返済期間が長くなるケースが多いですが、どのくらいの期間になるのか気になる方も多いでしょう。

設備融資の返済期間は、その設備の減価償却の償還年数以内であるのが基本です。

たとえば、償却期間10年の機械設備に関する設備資金の融資を15年の返済期間で申し込むことはできず、その設備自体の償却期間の期間内に返済しなければなりません。

融資を申し込む金融機関によっても返済期間が異なるため、それぞれ確認したうえで申し込み、綿密な返済計画を立てましょう。

設備資金の融資申し込みに必要な資料

設備資金の融資申込には、どのような準備が必要なのでしょうか。

一般的に、金融機関に融資の相談をすると、以下に記載する書類の準備を求められるケースが多いです。

|

借入申込書 |

申込者名、融資希望額、資金の使い道、返済方法、借入条件等を記入 |

|

創業計画書 |

新たに事業を始める場合、資金計画や商品内容等を記入 |

|

企業概要書 |

初めて取引する場合、商品内容や取引先といった事業内容の概要を記入 |

|

返済予定表 |

借入金をどのくらいの期間でどの程度返済するかを記入 |

|

資金繰り表 |

今後の収支予定を記入 |

|

月別収支計画書 |

創業計画書において、月別の具体的な収支計画を記入 |

|

設備投資計画書 |

新たに設備投資する際、いつ何に資金を使うかを記入 |

|

見積書 |

購入する設備の見積書 |

投資予定の設備の見積書など、設備の金額を確認できる書類が必要となるほか、今後の事業の見通しを示すための資料、事業内容などを説明するための資料などが求められます。

設備資金の融資は日本政策金融公庫がおすすめ

先述した通り、設備資金の融資は基本的に金融機関であればどこでも申込みが可能ですが、初めて融資を受ける場合や、創業間もない事業者、これから起業する事業者の場合は信用力に乏しいことから銀行からの融資が受けられないケースも多く、資金調達がうまくいかない可能性があります。

これらに当てはまる場合、親身に相談に乗ってくれる日本政策金融公庫の融資に申し込むのがおすすめです。

日本政策金融公庫は、政府の100%出資によって設立された金融機関で、中小企業や個人事業主などを総合的にサポートするのを目的として運営しています。

日本政策金融公庫で設備資金の融資を受ける手段

日本政策金融公庫で設備資金の融資を受ける手段としては以下の二つがあります。

- 一般貸付

- 新規開業資金

日本政策金融公庫の一般貸付は、ほとんどの業種の中小企業を対象にした融資制度のことで、特定の業種や経営内容に該当しない限り利用できます。

一方、新規開業資金は新たに事業を始める方や事業を開始して間もない企業のみが利用できる制度で、無担保・無保証人で融資が受けられるなど、信用力に乏しい創業時にとっても非常に有効な資金調達手段です。

日本政策金融公庫の融資条件

日本政策金融公庫の「一般貸付」と「新規開業資金」には、それぞれ融資条件が異なります。

日本政策金融公庫で設備資金の融資を利用する際に、知っておくべき融資の概要について、それぞれ比較してみましょう。

| 一般貸付 |

新規開業資金 |

|

|

対象 |

ほとんどの業種の中小企業の方 |

新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方 |

|

融資限度額 |

4,800万円 |

7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

|

返済期間 |

10年以内(うち据置期間2年以内) |

20年以内(うち据置期間5年以内) |

|

利率(年) |

基準利率:2.15~3.25(担保無)1.15~2.85(担保有)

※返済期間、または担保の有無によって異なる) |

基準利率:2.40~3.50 ※特定の要件に該当する方が必要とする資金は特別利率 ※原則として土地にかかる資金を除く |

創業するにあたって資金調達を検討している場合、創業時は多くの費用が必要となるケースが多いため、新規開業資金を利用するのが望ましいです。

設備資金の融資を受ける際の注意点

日本政策金融公庫などの金融機関から設備資金の融資を受ける際には、主に以下の点に注意しましょう。

- 資金の利用目的を明確にする

- 事業計画や返済計画をきちんと立てる

- 事業に関係のない費用を設備資金に含めない

- 金額や資金使途の変更はできない

- 不動産物件を購入する場合は担保を求められる

設備資金の融資を受ける際の注意点について、それぞれ詳しく説明していきます。

資金の利用目的を明確にする

運転資金は資金の用途に柔軟性があるため、融資を受ける際に明確に何にどのくらいの費用が必要かという点はあまり求められません。

一方で、設備資金で融資を受ける際は、利用目的が明確である必要があります。

なぜなら、設備資金は金額が大きいうえに、公庫の創業融資では運転資金よりも金利が安くなる傾向にあり、返済期間も長めに設定されている場合が多いためです。

そのため、具体的に資金を何にいくら使うかをしっかり明記しなければなりません。

事業計画や返済計画をきちんと立てる

設備資金の融資を受ける際には、利益がいつ、どれくらいを見込めるのか、そして設備投資によって返済額に見合う利益が出せるのかを十分精査し、事業計画や返済計画をきちんと立てることが大切です。

これは、融資を受ける金融機関を納得させるためでもありますが、継続的な利益を上げて事業を存続させるためにも欠かせません。

設備投資には設備そのものの費用のほか、メンテナンスなどの維持費、税金なども含まれます。

設備を導入することで生じるリターンからこれらの費用を差し引いても、大きなリターンが見込めるか吟味しましょう。

事業に関係のない費用を設備資金に含めない

融資を受ける際に注意しなければならないのは、プライベートで使用する設備に関しての支払いは設備資金に含めてはならないという点です。

設備投資の融資は、あくまで事業に使用する設備が対象となり、具体的には以下の項目は融資の対象とはなりません。

- 私生活で使う乗用車(事業用車であれば可能)

- 店舗付き住宅の住宅部分

- 法人設立にあたって必要な資本金

- 増資のための出資金

設備資金が明確な目的に沿って使用されるかを確認するため、日本政策金融公庫などの金融機関からは、融資前に詳細な事業計画や投資計画の提出を求められます。

金額や資金使途の変更はできない

設備資金の融資を受ける際、資金の金額や使途に関して、変更を加えることができないという制約があります。

なぜなら、融資の申請時には事業計画書や投資計画書を提出し、その中に購入する設備や金額、予想される利益の増加などを記載しますが、金融機関はこれらの情報から総合的に判断して融資を決定するからです。

万が一、設備資金の融資を受けた後に本来の使途とは違う資金の使い方をした際には資金使途違反とみなされ、ペナルティが課されます。

そのため、金融機関から設備資金として融資を受ける場合には、資金使途や金額の変更はしないようにしましょう。

不動産物件を購入する場合は担保を求められる

土地や建物を購入する目的として融資を受ける際、日本政策金融公庫の創業融資など、金融機関や制度によっては無担保・無保証人で借りられるケースがあります。

しかし、万が一貸し倒れとなった場合には、金融機関が回収できなくなる恐れがあるのです。

それを防ぐためにも、金融機関から購入した土地や建物を担保にすることを求められる可能性がある点を覚えておきましょう。

設備導入の際には必ず領収書をとっておく

金融機関からの融資を受けた後、必ずではないものの、事業者からの申請通りに融資金が使われているか調査される場合があります。

そのため、設備資金として借入をした場合には、資金の使途違反がないことを金融機関に示すために、設備導入の際に発行された見積書や領収書は必ず残しておきましょう。

申請した金額で設備を購入している証拠になるため、万が一領収書を紛失した場合には、業者に再発行できるかどうか確認してみてください。

ポイントをおさえて設備資金の融資を成功させよう

ほとんどの金融機関では、設備資金の融資に対応しているため、設備の導入を検討している方は融資額や条件等を確認して申し込みをしてください。

ただし、融資を受ける際にはあらかじめコストと予想できるリターンを把握して、事業計画と返済計画をしっかり立てておくことが重要です。

ぜひこの記事を参考に、注意点を理解して設備資金の融資を成功させましょう。

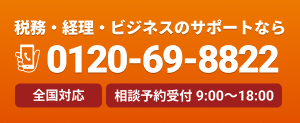

また、設備資金として融資を受けるのを検討されている方は、資金調達の専門家である税理士などに相談してみるのもおすすめです。

‐免責事項‐

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税理士法人松本は 国税OB・元税務署長 が所属し、 確定申告・相続・会社設立・融資サポート・労務手続きなど 幅広いサービスを提供する税理士法人です。

全国からの 税務・労務相談実績 年間1,000件以上

税理士法人松本の強み

- 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス

- 過去の無申告分から税務調査、相続、会社設立まで幅広く対応可能

- 融資や助成金、補助金の申請など資金調達サポートにも豊富な実績

- 顧問税理士が対応に困った案件も途中からサポートできます

30秒で完了かんたん税務調査リスク診断