メニュー

会社設立

法人成りした場合も創業融資を利用できる?法人化後に利用できる融資とは

読了目安時間:約 6分

個人事業主として始めた事業が順調に成長した場合、法人成りをして、会社を設立するケースは少なくありません。会社を設立する場合には、創業融資と呼ばれる融資制度を利用することができます。では、法人成りをして会社を設立した場合、創業融資は利用できるのでしょうか。

今回は、法人成りをした後でも創業融資を利用できるのかどうか、また、法人化後に利用できる融資制度についてご説明します。

目次

法人成りとは

法人成りとは、個人事業主として事業を営んでいた人が、会社を設立し、個人事業主として行っていた事業を法人に引き継ぐことです。法人に成ることから、法人成りと呼ばれており、法人化と表現するケースもあります。

個人事業主が法人成りするためには、法務局で法人としての登記を行わなければならず、法人化する際には、費用が発生します。しかしながら、個人事業主から法人成りすると、節税につながったり、社会的な信用を高められたりといったメリットを得られます。そのため、個人事業主としての事業が軌道に乗った場合に法人成りをし、会社を設立するケースが多いのです。

また、法人化を検討している方の中には、法人成りをするタイミングでの事業拡大を狙っている場合もあるでしょう。事業を拡大するにあたっては、新たな設備投資や人材の採用などが必要になります。自己資金だけで十分な資金を確保できる場合は問題ありませんが、多額の費用が必要になる場合は、融資という形での資金調達も選択肢の一つとなります。

創業時に利用できる融資を創業融資といいますが、法人成りをした場合には、創業融資を利用できるのでしょうか。

法人成りした事業者が創業融資を利用できるかは事業年数による

一般的に、創業融資とは、個人事業主として事業を立ち上げた場合や会社設立をして事業を始める場合に利用できる融資を指します。つまり、事業を始める人や始めたばかりの人を対象とする融資を創業融資と呼ぶのです。法人成りをする場合、個人事業主として営んでいた事業を法人に引き継ぐため、事業の実績があります。そのため、法人成りした後に創業融資を利用できるのか、判断がつかない場合があるのです。

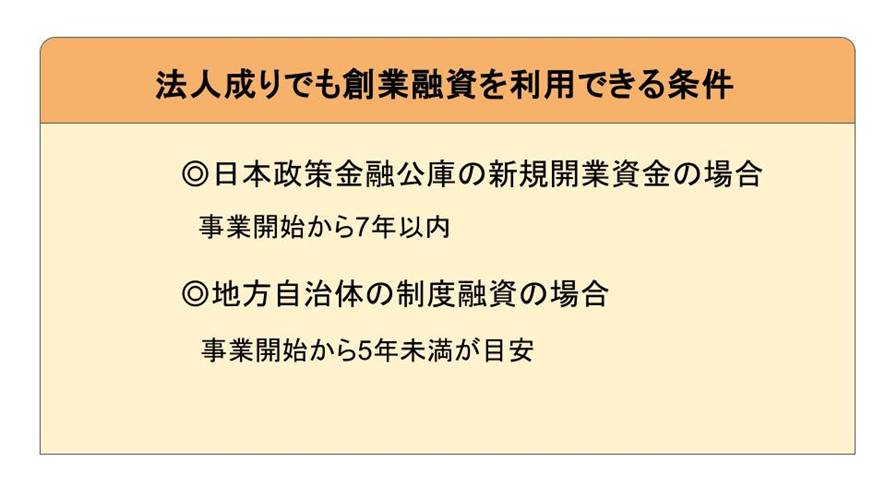

結論から申し上げますと、法人成りした事業者は、創業融資を利用できるケースと利用できないケースに分けられます。創業融資を利用できるか否かは、事業年数によって区分されます。

創業融資として利用されることの多い、日本政策金融公庫の新規開業資金と地方自治体の制度融資を例に、法人成りした事業者が創業資金を利用できるケースについてご説明します。

日本政策金融公庫の新規開業資金の場合

創業融資としてよく知られている融資制度が、日本政策金融公庫の新規開業資金です。新規開業資金の場合、融資を利用できる方として「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方」と規定しています。

法人成りした事業者の場合、個人事業主として事業を営んできた実績があるため「新たに事業を始める」という規定には該当しません。しかし、個人事業主として開業し、事業を開始してから7年以内であれば、新規開業資金は利用できると捉えることができます。

地方自治体の制度融資の場合

各地方自治体が中小企業や個人事業主などの資金調達をサポートするため、金融機関と信用保証協会と連携して実行する制度融資も創業期に利用しやすい融資として知られています。自治体によって異なるものの、制度融資では創業融資の対象を、事業を開始してから5年未満の事業者としているケースが多くなっています。

たとえば、東京都の創業期の事業者を対象とした制度融資である東京都中小企業制度融資『創業』では、都内に事業所があることに加え、次の条件のいずれかに該当する場合が融資対象となるとしています。

・現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有している

・創業した日から5年未満である中小企業者等

・分社化しようとする会社または分社化により設立された日から5年未満の会社

したがって、東京都の場合は、事業を開始してから5年未満であれば、法人成りした事業者であっても制度融資の創業融資を利用することが可能です。

法人成りした後でも利用できる融資とは

前述のように、法人成りをした場合、個人事業主として事業を開始した期間を含め、どのくらいの期間事業を営んできたかによって創業融資を利用できるかどうかが変わってきます。

しかし、個人事業主が法人化し、会社を設立する場合は、個人事業主の期間の事業実績があるため、創業融資を利用しない場合でも利用できる融資制度があります。

ここでは、法人成りした事業者が利用できる融資制度についてご紹介します。

日本政策金融公庫の企業活力強化資金

企業活力強化資金とは、事業の拡大や生産性向上などを図る事業主を対象とした融資制度です。企業活力強化資金を利用できる人として次のような条件が規定されています。

・企業活力強化資金の利用対象者と資金使途

1.商業振興関連

①融資対象者

次のいずれかの業種の事業を営む方

・卸売業

・小売業

・飲食サービス業

・サービス業

・不動産賃貸業

②資金使途

次のいずれかを行うために必要な設備資金および運転資金

(1)合理化、共同化等を図るための設備の取得(店舗、仕入・配送・販売設備、食料品販売業等の方が導入する食品廃棄物の再利用設備など)

(2)セルフ・サービス店の取得

(3)ショッピングセンターへの入居

(4)新分野への進出(中心市街地関連地域で事業を営む場合のみ)

(5)販売促進、人材確保(運転資金のみ)

2.支払条件改善関連

①融資対象者

取引先に対する支払条件の改善に取り組む方

②資金使途

設備資金(支払条件の改善と同時に行う生産性向上に資する設備資金に限り)および運転資金

3.キャッシュレス決済関連

①融資対象者

卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または道路旅客運送業を営む方であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方

②資金使途

キャッシュレス決済に対応するために必要とする運転資金

4.取引環境改善関連

①融資対象者

親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方

②資金使途

必要とする設備資金および運転資金

5.パートナーシップ構築宣言関連

①融資対象者

「パートナーシップ構築宣言」を公表している方

②資金使途

「パートナーシップ構築宣言」に記載された方針に基づく取組みを実施するために必要とする設備資金および運転資金

6.流通関連

①融資対象者

輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方またはこれらの方を構成員とする事業協同組合等

②資金使途

流通業務の効率化、合理化または共同化を図るために必要とする設備資金および運転資金

企業活力強化資金は、新規開業資金とは異なり、事業年数に関わらず利用できる融資制度であることがお分かりになるでしょう。

・融資限度額と返済期間

融資限度額は7,200万円、うち運転資金の融資限度額は4,800万円です。また、返済期間は設備資金が20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金が7年以内(うち据置期間2年以内)となっています。

日本政策金融公庫の観光産業生産性向上資金

日本政策金融公庫の観光産業生産性向上資金も、事業年数に関わらず利用できる制度です。ただし、利用できるのは観光に関連する事業を営むケースに限定されます。

・観光産業生産性向上資金の利用対象者と資金使途

①利用対象者

卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかにおいて、観光に関する事業を営む方等であって、事業計画を策定し、生産性向上に向けた取組みを図る方

②資金使途

事業計画を実施するために必要な設備資金および運転資金

・融資限度額と返済期間

融資限度額は7億2,000万円です。また、返済期間は設備資金が20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金が7年以内(うち据置期間2年以内)となっています。

地方自治体の制度融資

地方自治体の制度融資には、さまざまな融資制度があり、法人成りをした事業者も利用できるものが多数あります。たとえば東京都の場合は、新たな事業展開に向けた資金の融資として次のような制度を用意しています。

設備投資・企業立地促進融資

設備投資:事業時の実施に必要な設備(機械・装置、工具・器具、備品等)の導入、増強、改良、補修等、または建物の改修、建て替えなどを行う中小企業者を対象とした融資です。

企業立地促進:売上発生から1年以上同一の事業を営んでおり、東京都内において工場・事務所・店舗の新増設、移転等を行う中小企業者を対象とした融資です。

融資の返済期間は15年以内(うち据置期間2年以内)、融資限度額2億8,000万円、都によって信用保証料の2/3が補助されます。

販路開拓融資ビジネスチャンス・ナビ

ビジネスチャンス・ナビとは、東京都などの中小企業支援機関が運営する官民の入札・調達情報を一元的に集約した受発注取引のマッチングサイトです。販路開拓融資ビジネスチャンス・ナビは、ビジネスチャンス・ナビを活用し、受注機会の拡大を目指す中小企業者を対象とした融資制度です。事業年数の規定はないため、法人成りした場合でも条件に該当すれば利用することができます。

ビジネスチャンス・ナビの融資制度には、A型とB型の2つがあり、ユーザー登録をした企業はビジネスチャンス・ナビA型の利用が可能です。A型の場合、運転資金または設備資金として融資の申請ができ、融資限度額は2,000万円、返済期間は10年以内(うち据置期間1年以内)です。

また、ユーザー登録後にサイトに掲載された入札・調達案件を受注した企業は、ビジネスチャンス・ナビB型の融資を受けることができます。B型の場合、工事代金や売上代金等を引き当てとした運転資金として2億8,000万円以内の融資を受けられます。ただし、A型の場合分割返済が認められるのに対し、B型の場合は原則として5年以内(工事代金等が入金されるまでの期間)に一括返済をしなければなりません。

信用保証協会の保証付融資

信用保証協会とは、中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に、保証人となり、融資を受けやすくなるようにサポートする公的機関です。信用保証協会の保証付融資では、万が一、融資の返済が滞った場合、信用保証協会が金融機関に立て替え払いを行います。そのため、信用保証協会の保証付融資を利用する場合は、原則として連帯保証人が不要です。

その代わり、信用保証協会に対し、信用保証料を負担する必要があります。

保証付融資は、業種ごとに利用できる資本金と従業員数が定められており、いずれかの条件が合致すれば申し込みができます。たとえば、飲食業の小規模企業者の場合には、資本金5,000万円以下、または従業員数が5人以下のいずれかの条件を満たしている場合に申請可能です。法人成りをする場合は、信用保証協会の保証付融資の利用も検討するとよいでしょう。

法人化にあたって融資を申し込む際の注意点

法人成りをし、融資を申し込む際には注意しなければならない点があります。

法人設立時には資本金の額に注意が必要

個人事業主の場合、資本金を用意する必要はありません。しかし、法人成りする際には資本金が必要です。法律上では会社設立にあたって必要な資本金は1円以上となりますが、あまりに資本金の額が低すぎる場合、社会的な信用が低くなり、十分な融資を受けられなくなる恐れがあります。

法人成りをした後に融資の申請を考えている場合には、金融機関からも信頼を得られるような資本金の額に設定するようにしましょう。

事業目的が明確であるか

法人登記をする際は、事業目的も登記しなければなりません。また、融資を申請する際には、登記事項証明書も提出します。そのため、あまりに事業目的を多く記載していたり、脈絡のない事業目的を列挙している場合、金融機関に不信感を抱かせる可能性があります。

また、融資によっては融資の対象外の業種を規定している場合もあります。したがって、法人成りをする際、事業目的は主な事業から順に記載し、あまりに幅広い業種を記載しないようにしましょう。

まとめ

個人事業主から法人成りした場合、創業融資を利用できるケースもあれば、利用できないケースもあります。たとえば、日本政策金融公庫の新規開業資金の場合は、融資対象者を新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方としています。そのため、個人事業主として開業してから事業年数が7年以内であれば、法人成りをしても新規開業融資の利用が可能です。

また、地方自治体の制度融資の創業融資制度も、事業開始から5年以内としているケースが多いため、規定された事業年数内であれば、法人成り後も創業融資制度を利用できます。

事業年数が長い場合であっても、法人成り後に利用できる融資制度はあります。法人化し、資金調達のために融資を検討している場合は、どのような融資が適しているか税理士などに相談してみるとよいでしょう。

免責事項

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

税務・労務等のバックオフィス支援から

経営支援まで全方位でビジネスをサポート

本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート

- そもそも個人事業と会社の違いがわからない

- 会社を設立するメリットを知りたい

- 役員報酬はどうやって決めるのか

- 株式会社にするか合同会社にするか

会社設立の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!

- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!

- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!

- さらに会社設立してからも一気通貫で支援

この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。